ドイツ・8輪重装甲車 Sd.kfz.232 & Sd.kfz.243/3 シュトゥメル その2 足まわり

2005年9月18日

Category : AFV ドイツTags : Sd.kfz.232Sd.kfz.234

足まわりの組み立て

AFVプラモというのは決まって足回りの製作から入るのですが、これはなぜでしょうかね?今回は戦車ではないので転輪がウジャウジャということはないのですが、なんたって8輪車です、しかも2台同時進行。最初から険しい峠越えになってしまいました。

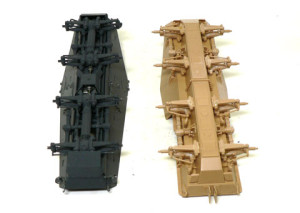

左の黒いほうがSd.kfz.232、白いほうがSd.kfz.234/3です。232と234の一番の違いはシャーシの構造です。232は鉄の枠を組み合わせたフレーム構造なのに対して、234では板を組み合わせて船のようにしたモノコック構造です。昔の車はほとんどがフレーム構造なのですが、最近ではほとんどの車が軽くて丈夫なモノコックになってしまいました。Sd.kfz.番号の2番違いで大変な進歩です。

モノコック構造になるともう一つ大きな変化があります。それは下からのぞいたとき戦車のようにエンジンとかが見えなくなってしまうということです。もちろん現在の乗用車のようにモノコックでもエンジンが下から見えるようにもできますが。そのために232はエンジンやドライブシャフトが見えるためにこれらを車体とは別の色で塗装する必要があります。ですから232はエンジンの周りだけ先に塗装を済ませて組み立てました。そして足回り周辺は塗装済みのエンジンに塗料がかからないように筆で車体色を塗ってあります。

234は232に比べて装甲が強化されています。そして増えた車重を支えるためかタイヤがずいぶんと大きくなりました。しかし、タイヤとタイヤの間隔であるホイールベースはほとんど同じです。むしろ232の方が若干長いくらいです。そして左右のタイヤの間隔であるトレッドは234のほうがずいぶんと大きくなています。安定感がありますよね。

Sd.kfz.232

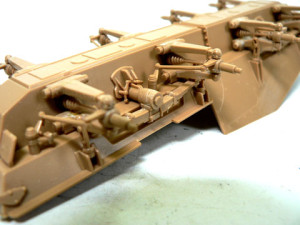

これが232の足回りのアップ写真です。8輪駆動、8輪操舵の複雑なメカが再現されています。またカバーの下にはドライブシャフトも再現されており、8輪駆動の動力伝達メカもわかるようになっています。サスペンションは2組づつ板ばねで支えられているので完全な独立懸架ではないのですが、デフケースから伸びたダブルウイッシュボーンのサスペンションアームは独立懸架に近い動きをしたと思います。

そして、それぞれのサスペンションに操舵機構を伝えるロッドが伸びています。そしてこれらが前後2つの操縦席で操作でき、8つのタイヤは同じ角度で変化するのではなく、内側の2組と外側の2組では操舵の量を異なるようにするなど、まさに複雑にして精密なメカニズムだったらしいのです。ナチスドイツの技術力、侮りがたしです。

Sd.kfz.234

こちらが234/3の足回りのアップの写真です。234ではサスペンションアームはモノコックのシャーシに取り付けられています。このほうが丈夫なのでしょうね。そのほかの機構はほぼ232と同じようです。変える必要がないということは、よほど優れたメカだったのでしょうね。

タイヤを回す軸の付け根にゴムのブーツがあるのですが、232では塗装しながら組み立てたのですでに黒で塗ってあります。しかし、234ではエアブラシで一気に塗ってから塗り分けるつもりです。でも複雑なリンク機構が邪魔をして筆をちゃんと入れられるかどうか心配です。ブーツを塗る間に周りを真っ黒にしちゃいそうですね。

(全作品完成まで あと21)

関連するコンテンツ

作品No.27の記事一覧

- ドイツ・8輪重装甲車 Sd.kfz.232 Op.27 & Sd.kfz.243/3 シュトゥメル Op.28 制作開始 (2005年9月16日)

- ドイツ・8輪重装甲車 Sd.kfz.232 & Sd.kfz.243/3 シュトゥメル その2 足まわり (2005年9月18日)

- ドイツ・8輪重装甲車 Sd.kfz.232 その3 車体の組み立て (2005年9月22日)

- ドイツ・8輪重装甲車 Sd.kfz.232 その4 組み立て完了 (2005年9月26日)

- ドイツ・8輪重装甲車 Sd.kfz.232 その5 塗装 (2005年9月27日)

- ドイツ・8輪重装甲車 Sd.kfz.232 その6 人形の制作 (2005年9月29日)

- ドイツ・8輪重装甲車 Sd.kfz.232 その7 仕上げ (2005年10月1日)

- ドイツ・8輪重装甲車 Sd.kfz.232 その8 完成!! (2005年10月4日)

コメントを残す