ビアンチ・モデル1907 Op.58 制作開始

2006年7月18日

ビアンチ・モデル1907 1/16 バンダイ

もっぱらAFV、それも第二次世界大戦、しかもヨーロッパ・アフリカ戦線専門でやってきた私ですが、今回はちょいと趣向を変えてみました。写真を見てもらっても分かるように、変形し黒ずんだキッタナイ箱のこのキットはバンダイの1/16のクラシックカーのプラモです。

ビアンチというメーカーが作ったお金持ちの人用の高級車で(当時は自動車は全部高級車ですよね)、1907年型ということです。5000ccの排気量のエンジンは当時としては高出力の25馬力を誇り、時速は90kmも出たそうです。

現在では BIANCHI といえば自転車で有名ですよね。チェレステグリーンという水色と緑色の中間のキレイな色で塗られた自転車です。もちろん全部がこの色というわけじゃないのですが、BIANCHI といえばチェレステグリーンでしょ、やっぱり。ちなみに自転車業界ではビアンチではなく、ビアンキと発音します。そのため私は最初同じメーカーだとは気が付きませんでした。ビアンキは20世紀初頭にはすでにロードレーサー(自転車)を作っていたので、この車が作られた当時にはすでに自転車のメーカーでもあったのですね。

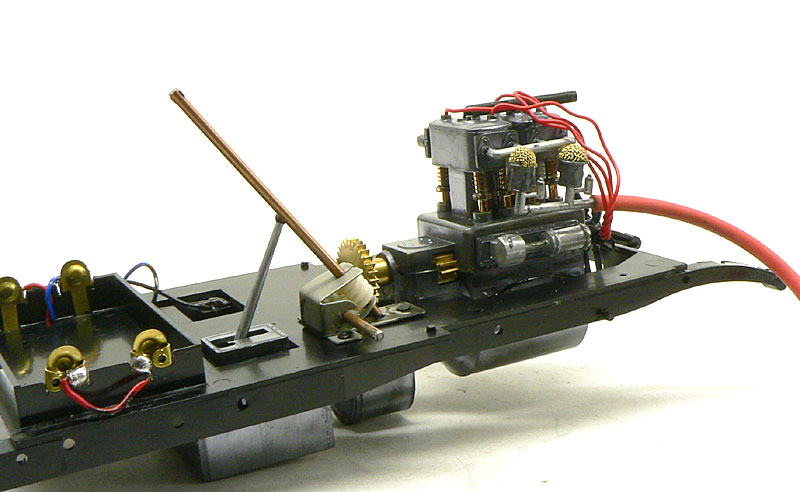

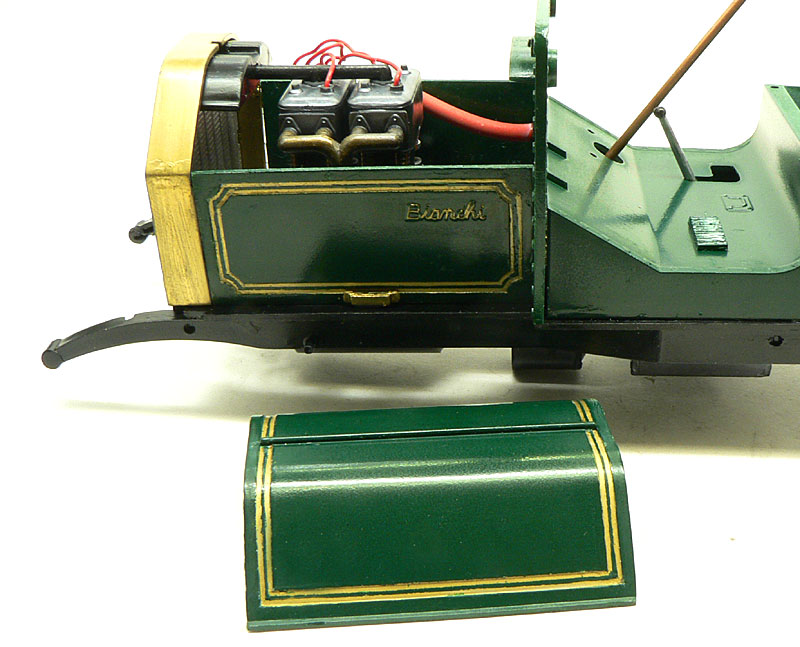

このキットは昔の大型プラモに良くあったギミック満載のキットです。説明書を見てざっとわかっただけでも以下の通りです。

- エンジン内に仕組まれたモーターから実車同様の駆動経路で後輪を回して走行する

- エンジンのバルブロッド、冷却ファン、ファンベルトが動く

- シフトレバーを入れるとギアが接続され走り出す。

- ハンドルを回すと実車同様の駆動方式で前輪の角度が変わる

- サスペンションが可動

- 扉が開閉できる

とまあ、非常に楽しい物です。エンジンなどは中にモーターを入れるためにいびつな形をしていますが、精密なスケールの再現よりも楽しいギミックが優先された時代だったんでしょうね。

古いプラモで箱もゆがみ、カビも生えています。キレイに作れるかどうか、うまく動かすことができるかどうか、いろいろと不安ですが、楽しみながらやっていきたいと思っています。

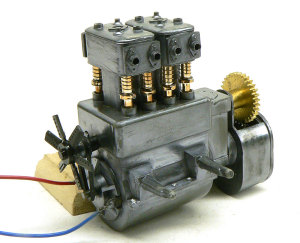

エンジン

初の自動車プラモがこんな妙な物からスタートしてしまったのですが、基本的には同じじゃないかと理解しています。説明書の順序に従うと最初はエンジンからです。

自動車のプラモを作る方は最初にパーツを塗ってしまってから組み立てることが多いようです。ガンダムなんかもそうですよね。私はAFVモデラーですから、塗装は組立が完了してからです。そうは言っても、AFVでもインテリアなどは塗りながら組み立てるのでこのあたりは自動車と同じです。それでも説明書を先読みして接着できるだけは接着してしまってから塗装します。

エンジンには RA-140 というモーターを組み込みます。モーターはキットに付属していたので助かりました。モーターライズのプラモが少なくなった現在ではひょっとしたら玩具屋さんにおいてないかも知れないからです。エンジンの中に組み込まれるギアにグリスを塗るのでエンジンの表面が油で汚れてしまいました。塗装の前にエナメル溶剤でキレイに拭き取っておきました。

エンジンの塗装はクレオスのメタルカラーのアイアンです。すぐに乾燥するので、リューターに付けたナイロンブラシでこすって金属光沢を出します。塗装を筆で塗らずにエアブラシを使えばもっとキレイになりそうですが、塗料の臭さと乾燥の早さ、浸透製の良さからくるハンドピースへのダメージを考えると躊躇してしまいます。結局ムラを承知で筆塗りです。

金属光沢は出るのですが、なんだかブリキの板で作ったみたいです。エンジンは鋳物ですからちょっと雰囲気が違いますよね。でもそれなら表面に鋳造肌を付けてもいいかもしれませんね。いまさらできませんけど・・・

(全作品完成まで あと10)

関連するコンテンツ

作品No.58の記事一覧

- ビアンチ・モデル1907 Op.58 制作開始 (2006年7月18日)

- ビアンチ・モデル1907 その2 シャーシ (2006年7月19日)

- ビアンチ・モデル1907 その3 ボンネットと運転席 (2006年7月21日)

- ビアンチ・モデル1907 その4 鏡面仕上げ (2006年7月22日)

- ビアンチ・モデル1907 その5 シャーシが完成 (2006年7月24日)

- ビアンチ・モデル1907 その6 キャビンの木目塗装 (2006年7月25日)

- ビアンチ・モデル1907 その7 キャビンが完成 (2006年7月30日)

- ビアンチ・モデル1907 その8 フェンダー (2006年8月1日)

- ビアンチ・モデル1907 その9 完成!! (2006年8月2日)

コメントを残す