T-34/76 第112工場 その3 車体の塗装

2010年10月1日

Category : AFV ソビエト連邦Tags : T-34

車体の塗装をします。と、その前にボールマウント機銃の基部など鋳造で作られたパーツの表面に鋳造表現のテクスチャーを付けます。タミヤのラッカーパテを塗りつけて、毛足の短い堅い筆でたたいて表面を荒らします。同様の処理は車体下部ではデフカバーなんかでもやってます。

車体の装甲板には圧延鋼板の荒れ表現をするためにハンドリューターに小径のバードリルを付け、低回転で暴れさせてキズを付けます。でもクリアパーツって、キズがよく見えない上に、堅くてキズが付きにくく、あまり効果がありませんでした。

車体の片側をマスキングして塗装します。ふだんはAFVではしないのですが、クリアパーツと言うこともあり、透け防止もかねてサフを吹いてから塗装しました。マスキング境界での吹きこぼれは修正が効きませんから、マスキングにはかなり気を遣いましたが、なんとか大きな失敗もなく塗り分けることが出来ました。

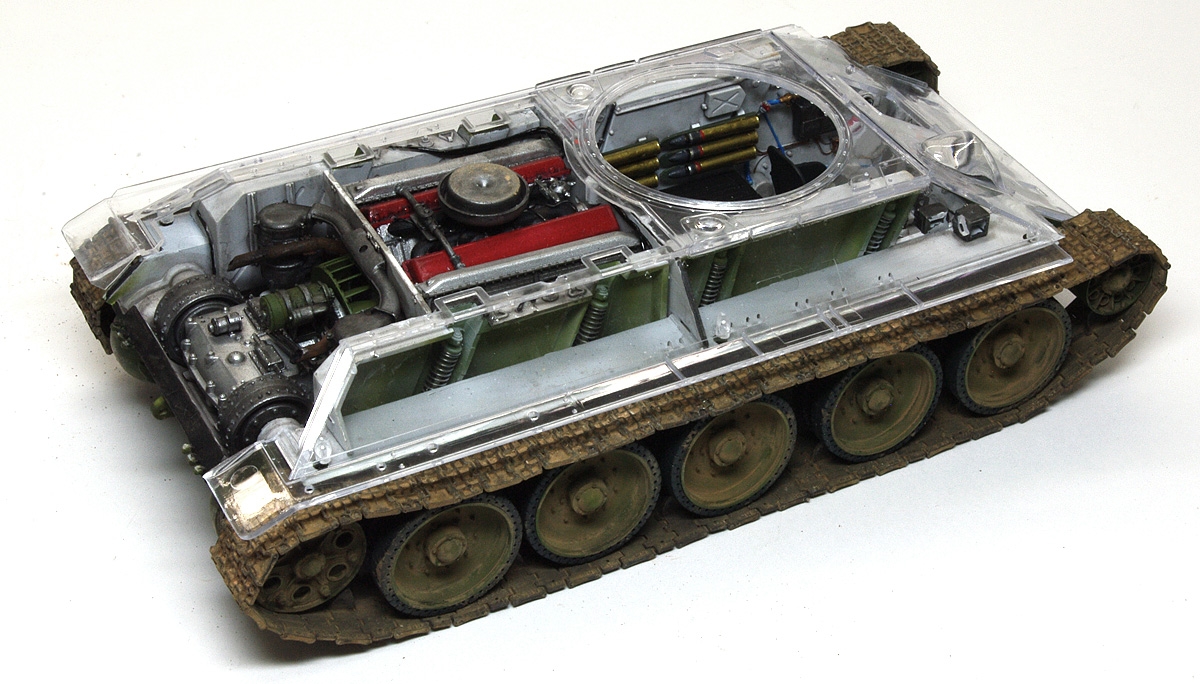

ソ連戦車のエンジンデッキのメッシュの下には寒冷期に閉めることができるルーバーが付いているのですが、なんとこのキットではスライド金型を駆使して可動式に作られているのです。本来ならルーバーを薄いプラ板なんかに交換したほうがカッコいいのですが、ここは可動式と言うことで、キットのパーツをそのまま使いました。

後ろの横に付いているルーバーが排気用で、エンジンの両サイドに縦に付いているのが吸気用のルーバーです。ここも開閉式になっているとは知りませんでした。

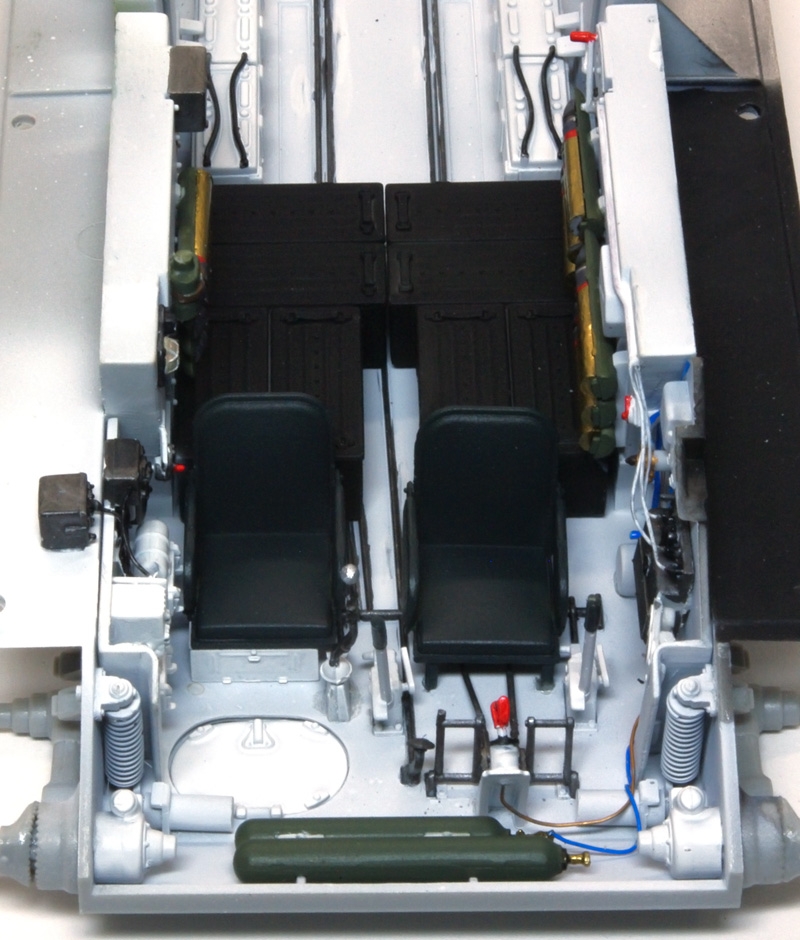

前面装甲版の内側です。ソ連軍の戦車は各レバーがよく目立つように赤で塗装されているので良いアクセントになりますね。模型映えします。

ハッチ開閉式に組めるのですが、ハッチに付いたダンパーが可動しないので完全では無いですね。ちょいと残念ですが、さすがにそこまではね。

メーターパネルからは配線が出ています。なにしろスケルトンキットなのですけすけの装甲板を通して裏側まで丸見えですから、適当にコードを付けておきました。行き先は不明です。

ハッチの横にちょろりと出ているコードはヘッドライトのコードです。外側もライトコードが車内に引き込まれる様にコードを追加したので、内側も同様に付けたと言うことです。

車外の装備品も付けていきます。これは冬季に履帯に取り付ける滑り止めです。タイヤチェーンみたいな物ですね。これはベルトで車体に縛り付けられているのですが、キットには残念ながら入っていません。ちょうどドラゴンのキットを作ったときにこのベルトが余分に入っていたのでそれを使いました。エッチングパーツです。

運転手用のハッチはこの通り、開閉します(写真左)。これはキットのままです。一方車体後部の点検用ハッチは開閉式じゃないのですが、ヒンジパーツが別パーツになっていたため簡単に加工できるので、0.3mmの洋白線を通して可動式にしました。

この記事は i-modellers 創刊号に掲載されたものを再掲載したものです。

コメントを残す