ロッキード・P-38Gライトニング ブーゲンビル Op.255 制作開始

2011年9月13日

Category : 飛行機Tags : P-38ライトニングアメリカ陸軍

双胴の悪魔

第二次世界大戦の初期、アメリカ陸軍はメッサーシュミットBf109やスピッとファイアなど優秀な他国の戦闘機に比べ性能で劣るP-35やP-36の後継と成る高性能の戦闘機を必要としていました。

新型戦闘機は高い最高速度と優れた上昇力を満たすために2機のエンジンを搭載した双銅の機体として開発されました。こうして開発されたP-38ライトニングは当初の予想を大きく上回る速力を持った最新鋭機として登場しました。

ところが逆にその大きな機体が災いし、旋回性能などはあまり良くなく、小回りの効く小型の戦闘機とのドッグファイトではその速力を十分に生かしきれずに苦しい戦いを余儀なくされました。特に高性能なドイツ戦闘機との戦いとなるヨーロッパ戦線では後から登場するP-47サンダーボルトやP-51マスタングにその座を明け渡します。

しかしあまり高速とは言えない日本軍の戦闘機を相手にする太平洋戦線では、高高度からの一撃離脱戦法を使って終戦まで戦い抜き、日本軍からは双銅の悪魔と恐れられたとか。

海軍甲事件

1943年4月14日早朝、連合艦隊司令長官の山本五十六の視察と激励のスケジュールが各基地に暗号で伝えられました。この暗号電文が送られる2週間前には解読を防ぐために乱数表が更新されていたのだが、なぜかこの時は古い乱数表が使用され、その結果、こともあろうに全文が米軍に解読されてしまっていました。

アメリカ軍は山本長官の暗殺を画策し、視察の日である4月18日、航続距離の長いP-38ライトニング18機による暗殺部隊をガダルカナルの基地から発進させました。

一方山本長官を乗せた一式陸攻2機と護衛の零戦6機はラバウル飛行場を出発し、ブーゲンビル島の上空で待ち伏せしていたP-38に遭遇します。P-38の編隊は護衛の零戦には目もくれず、一目散に一式陸攻だけを狙い、まもなく2機とも撃墜します。

それにしても戦史に残る優れた将軍の死が、規則違反をおかした間抜けな通信担当者のミスから起きたと思うとやりきれませんよね。

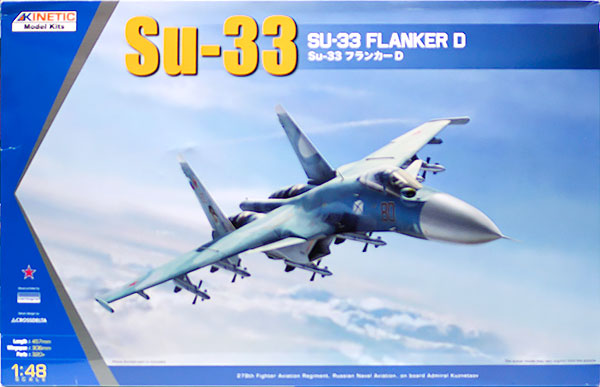

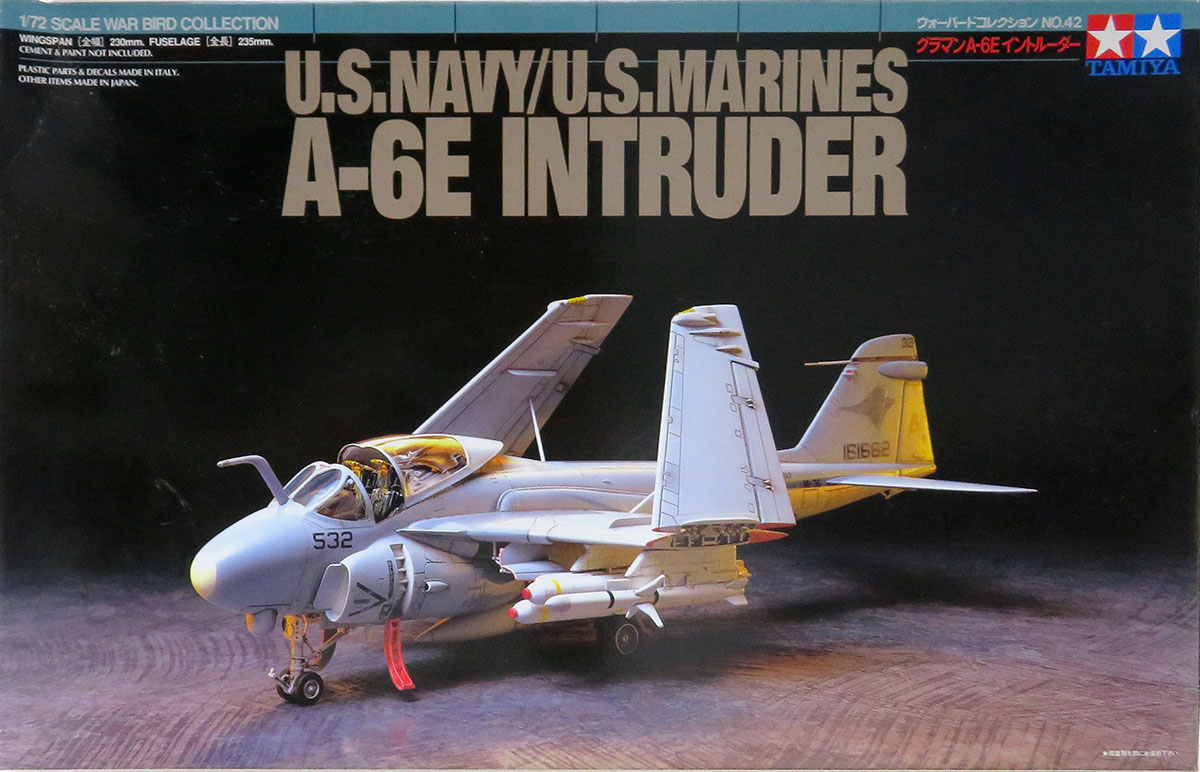

さてキットですが、この山本五十六長官暗殺に使われたガダルカナル島ヘンダーソン基地所属のP-38G型がハセガワから限定発売されました。

太平洋航空戦の特集を組むにあたり、カレー屋さんが一式陸攻を作ることになったので、私はこの限定発売になったキットでブーゲンビル島のP-38を作ることにしました。

ハセガワらしい堅実な(ある意味地味な)キットです。ですが、私はどうせ見えなくなるコクピットやエンジンなどに過度なディテールを与えて高価になるよりはこの方が好感が持てます。作る場合もストレスが少ないです。

機体内部の組み立て

機体を組み立てる前に中に入る部分を作っておくのが飛行機プラモの定石ですよね。まずは塗装に支障がない程度に組み立てておきます。脚と車輪はどれも取り外しが出来るようになっています。また、コクピットの壁も塗装後に貼付けです。場合によっては計器版や座席なんかも塗装後に取り付けることがあるのですが、今回は1/48と小さいこともあり、全部貼付けてしまいました。

車輪は最中合わせになっており中央に合わせ目ができます。ここをヤスリで削って平らにするとタイヤのパターンも消えてなくなってしまいます。ですが、すり減ったタイヤを使ってるということにして無くなった筋彫りを復活させることはしませんでした。だって、面倒ですからね(+_+)\バキッ!

機体内部の塗装

コクピットを塗装します。細かな塗り分けは適当にでっち上げです。ほとんど真っ黒ですけどね。

メーターはデカールが入っていたのですが、うまく貼れなかったので塗装で仕上げました。けっこうぐちゃぐちゃですが、日よけのカバーが大きく覆い被さるためにほとんど見えなくなってしまいますから、へっちゃらです。

降着装置

降着装置も塗装します。といっても説明書の指示では壁面は機体内部色のグリーン、脚は全部銀色ですから、別々にエアブラシでシュっと吹いただけですけどね。

中央の胴体に付く脚は取り外しが出来るようになっています。機体の塗装のときに楽ですからね。でも翼に付く方(写真左)は格納庫の口が内壁の幅よりも狭いので、脚を取り外し式にすることができません。それでつけたまたマスキングをしなければいけなくなりました。

これは中央胴体に付く車輪です。押し出しピンの痕があったので、パテで埋めておきました。

胴体の接着

降着装置の格納庫を胴体に挟み込んで胴体を接着します。タミヤの白蓋の接着剤をベッチョリ塗ってはり合わせます。セロテープできっちりと押さえ込んで、そのまま接着剤が固まるまで放置です。接着剤が完全に固まってヒケなくなるまで3日ほどかかるので、その後で合わせ目の整形をします。

こんなところにヒケが見つかったので、こちらもパテで埋めておきます。どうせ乾燥待ち時間ですからね。

P-38は中央の胴体の前に車輪が付きます。なにしろ中央の胴体は途中までしかありませんから、他の戦闘機のように後ろに小さな車輪をつけるってわけにはいきませんからね。

そのためP-38のキットは現用の戦闘機のように頭におもりを入れなくてはいけません。おもりを使わない場合はキット付属の支え棒を下に入れます。いくらクリアパーツで出来ていると入ってもチョットかっこ悪いので、おもりをいれることにしました。

使ったおもりは魚釣り用の鉛のおもりで、私の父親(大の釣りキチです)の道具箱からくすねてきました(笑)。ザクザク持ってますから1つくらいなくなっても平気なんです。

説明書の記述では35g以上ということですが、このおもりは約40gありますから十分ですね。サイズもぴったりでした。

おもりを入れて中央胴体も接着しました。胴体は別々に整形したほうが作業がしやすいので、3つともまだ接着していません。

仮り組みでもこれだけキッチリしています。ちゃんとバランスを取ってしっかりと立ってくれました。

たまに指示通りのおもりを入れても全然足りないこともありますからね。○タ○リのA-10がそうでした(汗)。ちゃんと立つところを見るまで信用なりません。

(全作品完成まで あと97)

この記事は i-modellers第5号 に掲載された記事 を再編集したものです。

コメントを残す