アメリカ・M48A5パットン105mm砲 Op.444 制作開始

2018年5月7日

Category : AFV アメリカTags : M48パットン

戦後まもなくのアメリカ軍の主力戦車M46パットンシリーズの第3弾がM48パットンです。もちろん第2弾はM47パットンですよね。朝鮮戦争の勃発で急遽開発されたのですが、朝鮮戦争には間に合いませんでした。でもその後のベトナム戦争にに派遣されたり、国内の州兵の主力戦車として使われたそうです。その後ライバルのソ連軍のT-54が100mm砲を搭載していたことから、主砲を53口径105mm砲に換装したA5が開発されました。今回作るのはそんな冷戦時代の戦車です。

キットはドラゴンの1/35です。すでに他の型のM48が製品化されており、それらに追加パーツを入れてバリエーションとして発売されたキットです。そのため、キット内には似たような余剰パーツがたくさん入っており、組み立ての時のパーツ選びに苦労しそうです(;^ω^)

現用とはいうものの、今から50年近くも前の戦車です。私が子どもの頃の現役バリバリ戦車ですから、丁度私たち世代は子供心にこの形の戦車がすり込まれています。まさにThe戦車ってとこです。子どもの頃戦車の絵を描けっていわれたらまさにこのパットンの形を描いたんじゃないでしょうかね。

実は3号突撃砲D型の製作がまだ途中なのですが、デカールの乾燥待ちや、その後のクリアのオーバーコートなど待ち時間が多い割りに進捗が見えない作業が続いているので、そんな待ち時間に次のお題に手を付けてしまいました。

それではさっそく制作記に入ります。

車体の組み立て

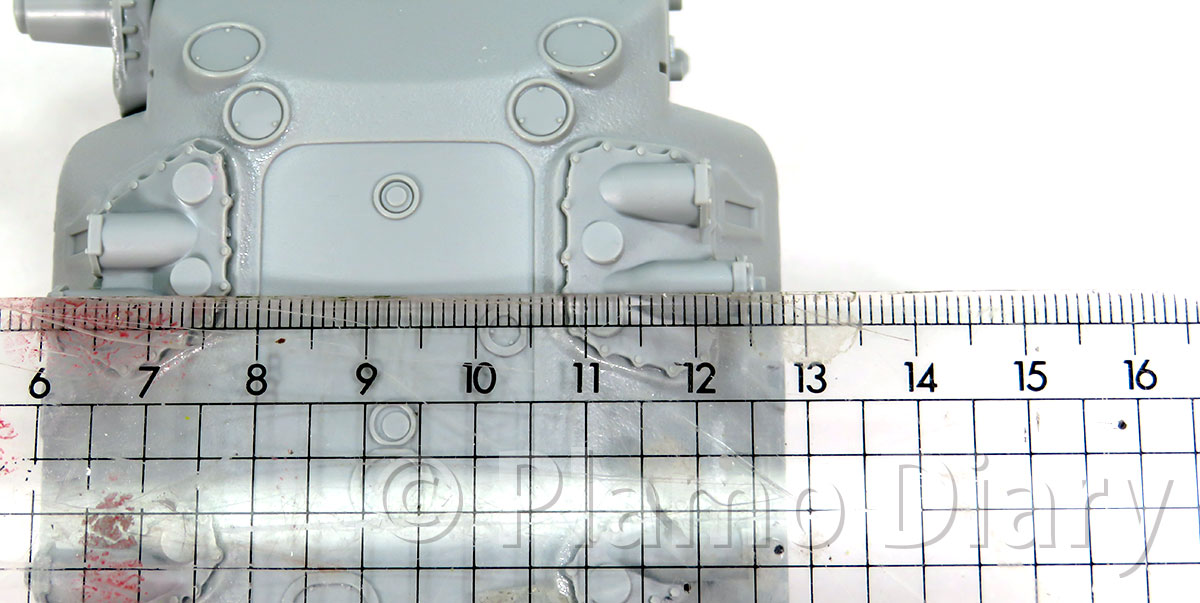

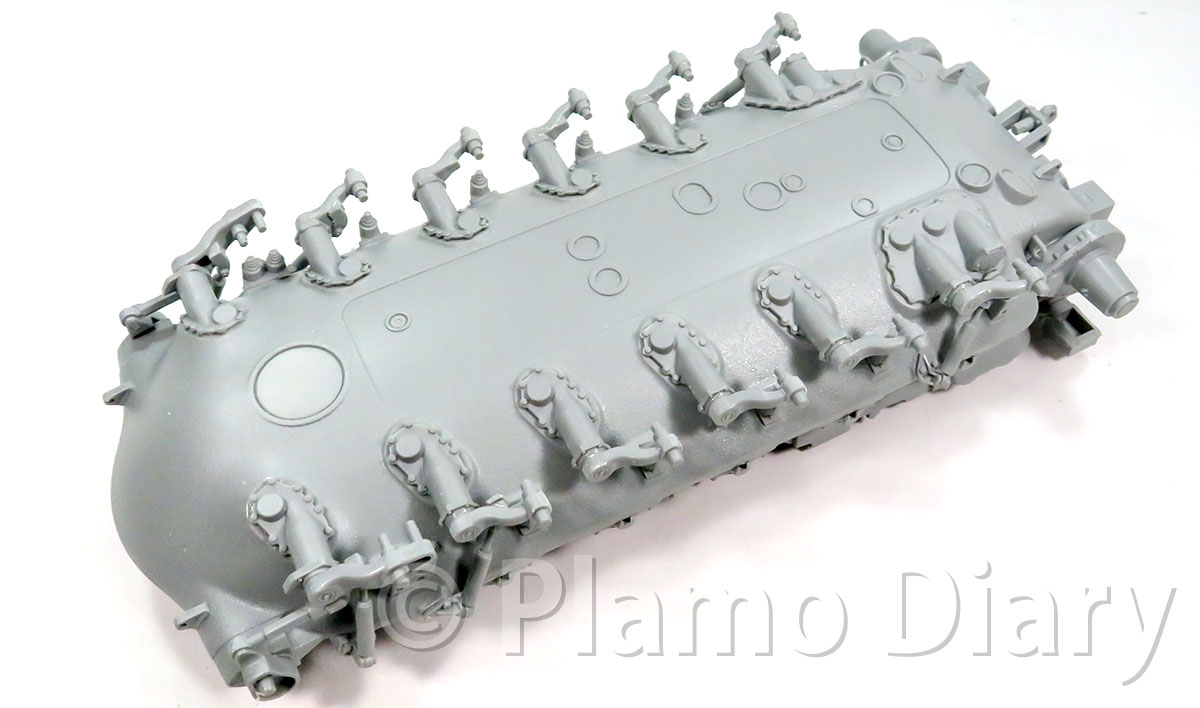

この頃の戦車は面白いですね。大戦中の戦車とは大違いで車体は船の様な形をしています。全体に丸っこい形をしているので、玉子の殻のように外からの力を左右に分散して打たれ強くしているのでしょうか。そんな船の様な形の車体から車輪の軸がニョキニョキと生えています。

車軸の付け根にはダボがあるのですが、わりと大柄でザックリしているので、無造作に接着するとまっすぐにならない可能性があります。左右の軸がちゃんとまっすぐになるように確認しながら付けていきました。

転輪のサスペンションアームが上がりすぎないように止めるストッパーがあるのですが、第1転輪はそれがダブルになっています。でも車体部分の盛り上がりが1つ分しか無いんですよね。これで合ってるとはちょっと思えないのですが、あまり目立たない場所ですし、手持ちに資料も無いので、見なかったことにします(;^ω^)

サスペンションアームを取り付けます。第1、第2、第6転輪にはダンパーが付きます。大戦中の戦車もダンパーは端の転輪だけだったのですが、戦車ってのはそういうものみたいですね。

起動輪は後になります。大戦中のシャーマンとかは起動輪は前だったのですが、後に宗旨替えしたんですね。M26パーシングもそういえば後だったような。

一番前は誘導輪です。誘導輪の車軸には履帯の緊張を調整するための装置が付いています。このロッドを油圧か何かでぐいっと前に出すと履帯がピンッと張るんだと思います。

車輪の組み立て

車輪を組みたてます。転輪のゴムはいつものように製図用のテンプレートを使って塗り分ける予定ですから、外と中の2枚を貼り合わせることはしません。貼り合わせちゃったらテンプレートが入らなくなっちゃいますからね。ちゃんと学習しています。それにしても数が多い・・・(;´Д`)

まだ手を付けたばかりで全然形にもなっていないのですが、明日はまた3号突撃砲D型にもどります。こちらは大詰めが近づいてきていますからね、さっさと終わらせましょう。

(全作品完成まで あと130)

関連するコンテンツ

作品No.444の記事一覧

- アメリカ・M48A5パットン105mm砲 Op.444 制作開始 (2018年5月7日)

- M48A5パットン 105mm砲 その2 車体の組み立て (2018年5月11日)

- M48A5パットン 105mm砲 その3 砲塔の組み立て (2018年5月14日)

- M48A5パットン 105mm砲 その4 塗装 (2018年5月15日)

- M48A5パットン 105mm砲 その5 デカール貼りと転輪の塗り分け (2018年5月16日)

- M48A5パットン その6 細部の塗り分け (2018年5月19日)

- M48A5パットン 105mm砲 その7 スミ入れと足回りの組み立て (2018年5月20日)

- アメリカ・M48A5パットン 105mm砲 その8 完成!! (2018年5月21日)

根生さん

今晩は。

ストッパー基部の形状ですが、2種類あるようです。

拡大されたものと、キットのように他の部分と同じ形状のものです。

キットの形状のものは、取付ベースと車体の間にスペーサーが入っています。

http://data3.primeportal.net/tanks/erik_torp/m48a5/images/m48a5_11_of_66.jpg

tomboy07さんこんにちは。情報ありがとうございます。なるほどそうなってるんですね。ちょっと見ただけならキットのままでも行けそうですね。プラ板とか挟んでやるともっといいかもですね。

根性さんこんばんは。M48のしかもA5の製作ですね。確かM48A5は、インジェクションキットとしては初だと思います。

この頃の戦車が舟形の車体底面であるのは、核攻撃を受けた際の爆風が車体下面を通り抜ける際に戦車がひっくり返らないようにという考えで設計されているからです。同時代のソビエトの試作戦車オブイェークト279も同じような形状をしています。

あと、駆動輪が後ろに移ったのは、大きな出力でも壊れない小型のトランスミッションの開発が出来るようになったからです。大戦中のドイツは小型のトランスミッションが開発出来なかったので前輪駆動でしたし、大戦中のソビエト戦車は、車体が小さいのでエンジン出力が小さかったので小型のトランスミッションが実用化できたようです。つまり技術の発達の結果でした。

ではでは、

かんのさん、こんにちは。情報ありがとうございます。現用戦車はまるで詳しくないので勉強になりました。駆動輪の位置にもそんなわけがあったんですね。

根生様 こんにちは。

M48A5のインジェクションキットですが、以前アカデミーから発売されていました。

M48A5/K 韓国陸軍仕様?

いずものおにくさん、こんにちは。情報ありがとうございます。

Kは韓国仕様のようですね。なんかサイドスカート付いてますしね。なかなかカッコイイですね。

根生さん

今日は

>車体の前にも小さな排気管みたいなのが

燃焼式の暖房ヒーターの排気管だそうです。

ほぼ同じ時期にM-103重戦車が開発されていましたが、試作車に燃焼式ヒーターを取り付けて試験が行われています。

最初は操縦士ハッチの左右に排気口が突き出ていましたが、試験の結果、排気がハッチを開けて車外に顔を出した操縦士に当たる事が判りましたので、フェンダーの端まで伸びる排気管が着けられました。

最終的には、排気管は右側のみとされています。

M-48もこれに倣っています。

先般のバンプストッパーの基部形状の件ですが、M-48のA1までは一つで、A2から二つに増やされています。

この時、当然のごとく、二つ用に基部が拡大された金型が作られましたが、旧来の金型も、スペーサーを取り付ける事により継続して使用されていました。

ドラゴンのM-48はA3、A1、A5と実車とは違った展開ですが、下部部品は共通です。

A1のシャシーが流用されている事を知っていたからと思います。

頭良いですね。

暖房の排気管・・・ってことはストーブの煙突のようなものですね。面白い物が付いていますね。エンジンの廃熱だけでは暖めきれないというか、エンジン止めているときも暖房が必要だからかな?

いろいろ参考になりますm(_ _)m